Il y a fort longtemps, dans ma vie d’avant, alors que j’écrivais les discours d’un conseiller d’État genevois pour la banque qu’il présidait, ce dernier me dit en lisant mon texte : « M. Bertholet, si vous voulez dire qu’il pleut, dites : il pleut ».

Aujourd’hui, je veux dire qu’il pleut encore beaucoup trop sur la vie des personnes transgenres en Suisse, même si les médias en parlent, mais de manière politiquement correcte trop souvent.

Une situation médicale inacceptable

La médecine suisse coûte cher, très cher. Mais, à chaque augmentation de primes, les mondes politique et médical nous expliquent que nous avons une des meilleures médecines du monde. Et que cela a un prix.

En ce qui concerne la prise en charge des personnes trans*, cette affirmation relève de la plaisanterie pure.

En tant que présidente d’une association défendant les personnes trans*, mon propos n’est pas de prendre position en faveur de tel·le ou tel·le médecin, de tel ou tel hôpital, de tel ou tel canton ou encore de tel ou tel pays.

Mon propos est seulement de dire qu’il n’est plus possible que, dans un système qui coûte si cher, nous soyons pris·es en charge par des médecins ne devant répondre à aucune exigence de formation, que soit en médecine de premier recours ou dans les spécialités qui nous concernent (endocrinologie, urologie, gynécologie, chirurgie, psychiatrie…).

Et qu’il n’est plus possible non plus que les moyens adéquats ne soient pas concentrés afin de faire en sorte que le bricolage épisodique laisse la place à des prises en charge par des personnels formés, spécialisés et focalisés sur les multiples facettes de la transidentité. Berne, Zürich, Lausanne ou Genève seront toujours moins loin que Toronto, New-York ou Bangkok pour un·e résidant·e suisse.

Le désastre de la chirurgie de réassignation en Suisse

Alors que pour opérer une appendicite ou pratiquer une chirurgie de la main, un·e chirurgien·ne doit satisfaire à des exigences spécifiques de la FMH, tant sur les plans théorique que pratique, il n’existe aucune contrainte de formation si la même personne veut pratiquer des vaginoplasties (construction d’un néo-vagin chez une femme trans*) ou des phalloplasties (construction d’un néo-pénis chez un homme trans*).

Alors que pour opérer une appendicite ou pratiquer une chirurgie de la main, un·e chirurgien·ne doit satisfaire à des exigences spécifiques de la FMH, tant sur les plans théorique que pratique, il n’existe aucune contrainte de formation si la même personne veut pratiquer des vaginoplasties (construction d’un néo-vagin chez une femme trans*) ou des phalloplasties (construction d’un néo-pénis chez un homme trans*).

La conséquence en est que les chirurgiens – il n’y a pas de femmes dans ce domaine dans les trois hôpitaux universitaires qui laissent ces pratiques se faire – qui font ces opérations en Suisse ont appris, ou apprennent, sur le tas. Étant donné que le tas, c’est nous, personnes transgenres. Et ils se passent leurs connaissances si piètrement acquises de « père en fils spirituel » essayant de conserver leurs petits monopoles locaux.

Je citerais comme exemple le fait que la vaginoplastie avec utilisation du colon a été pratiquée au CHUV en deux étapes – donc deux narcoses à six mois d’intervalle – par un chirurgien spécialiste de la main jusqu’à la fin du mois d’octobre 2015. La première opération consistait à l’ablation du pénis et la construction d’un petit néo-vagin avec la peau disponible. La seconde, six mois plus tard, visait à prélever le bout du colon servant à donner de la profondeur au vagin et à le raccorder au petit néo-vagin créé précédemment. Tout cela fait par un spécialiste FMH en chirurgie de la main.

Pourtant depuis des années ces opérations étaient réalisées en une seule fois dans les centres de compétences transgenres à l’étranger. Le chirurgien plasticien spécialisé et le chirurgien de l’intestin, pour le prélèvement du colon par laparoscopie, travaillant alors de concert afin de garantir les meilleurs résultats à moindres coûts.

Au passage, je relève qu’une telle opération peut se faire simultanément à une augmentation mammaire et à une chirurgie de féminisation faciale, par trois équipes différentes travaillant ensemble, dans certains instituts thaïlandais ou canadiens notamment. C’est totalement impossible en Helvétie.

Le 9 décembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud rendit un verdict en faveur d’une assurée  demandant le remboursement de sa chirurgie de réassignation réalisée au Preecha Institute de Bangkok. L’argument principal de la requérante se basait sur le fait que les chirurgies faites en Suisse n’offraient pas de garanties suffisantes en matière de résultats et de maîtrise des risques. Ses affirmations étaient soutenues par un rapport du Prof. Stan Monstrey, alors responsable du centre de médecine transgenre de l’hôpital universitaire de Gand, en Belgique, et ancien président de la WPATH[1].

demandant le remboursement de sa chirurgie de réassignation réalisée au Preecha Institute de Bangkok. L’argument principal de la requérante se basait sur le fait que les chirurgies faites en Suisse n’offraient pas de garanties suffisantes en matière de résultats et de maîtrise des risques. Ses affirmations étaient soutenues par un rapport du Prof. Stan Monstrey, alors responsable du centre de médecine transgenre de l’hôpital universitaire de Gand, en Belgique, et ancien président de la WPATH[1].

Ce rapport ne juge pas les chirurgiens helvétiques, mais pose des exigences minimales pour qu’un·e praticien·ne puisse assumer la responsabilité d’une réassignation. Actuellement, les chirurgiens suisses ne satisfont à aucune de ces exigences, que ce soit en matière de formation postgrade, de publications, de nombres d’opération réalisées annuellement, pour autant qu’ils veuillent bien donner leurs chiffres, ou encore de formation continue.

Des conséquences dramatiques

Premièrement, de nombreuses personnes trans* sont mal opérées dans les hôpitaux universitaires suisses s’occupant de réassignation, et doivent subir plusieurs opérations pour essayer de corriger les mauvais résultats des premières chirurgies. Ainsi cet homme trans* ayant subi 22 (vingt-deux!) opérations à Bâle, ou cette femme hésitant en 2019 à passer pour la 6e fois sur la table d’opération à Lausanne parce qu’incapable, à à peine plus de trente ans, d’avoir le moindre rapport sexuel en raison de l’étroitesse de son néo-vagin. Les associations peuvent toutes citer des dizaines de cas de cet acabit, survenus à Bâle, à Zürich ou à Lausanne, seuls hôpitaux pratiquant les chirurgies de réassignation primaire[2].

Cela engendre des souffrances physiques et psychiques très lourdes et des absences professionnelles pouvant conduire à la perte de l’emploi. Et bien évidemment, cela a un coût direct substantiel assumé par les cantons en grande partie (60%) et par les caisses maladie (40%). Sans parler du coût social pris en charge par la collectivité dans son ensemble.

Je relèverais que les mammectomies (ablations des seins) pour les hommes trans* et les augmentations mammaires pour les femmes trans* ne sont guère mieux maîtrisées, en Suisse romande tout au moins. Les premières laissent des cicatrices effrayantes, quand elles ne sont pas pratiquées en deux, voire plusieurs fois ; les secondes ignorent tout des techniques modernes et se contentent d’implanter des prothèses rondes en dessus du muscle alors qu’il existe des façons de faire donnant de nettement meilleurs résultats pour peu que le chirurgien soit formé aux besoins particuliers des trans*. Et ce n’est pas plus cher.

L’ignorance crasse de la médecine de premier recours

Vu l’absence généralisée de formation déjà mentionnée, la situation n’est pas meilleure dans la médecine de premier recours. La cystite ne se traite pas de la même manière chez une femme cis que chez une femme trans*, parce que cette dernière a encore sa prostate et que les risques sont donc différents. Il en découle un traitement par antibiotique qui peut grandement varier. Aucun médecin n’en est conscient !

Les problèmes urinaires, souvent fréquents chez les trans*, ne peuvent pas être pris en charge par un·e urologue, en raison de leur méconnaissance de ce qu’est un néo-pénis ou un néo-vagin et de leur construction.

Il n’existe à ma connaissance qu’un seul gynécologue en Suisse capable de suivre une femme trans*. Il est à Zoug et ne prend plus de nouvelles patientes depuis des années.

Je pourrais continuer à l’envi les exemples de situations inacceptables en matière de soins pour les personnes trans*, avant, pendant et après leur transition. Mais je veux relever un scandale qui va bientôt se produire en Suisse romande.

L’affront fait aux trans* par Vaud et Genève

Après des années de discussion, l’OMS a revu la classification de la dysphorie de genre[3]. Dans la 11eversion de la Classification Internationale des Maladies (CIM-11), la dysphorie est classée dans une nouvelle catégorie intitulée « conditions liées à la santé sexuelle ». C’est un pas important pour les personnes transgenres qui luttent depuis 1990 pour sortir leur souffrance de la classification stigmatisante de « maladie mentale » telle que le stipule encore la CIM-10 ou le DSM-V[4]. L’OFSP travaille actuellement à l’introduction de la CIM-11 dans le système médical suisse.

Cette avancée correspond aux vœux exprimés par les personnes trans* de sortir du giron de la psychiatrie pour être traitées comme toute personne souffrant d’une pathologie qui nécessite souvent des soins, que ce soit des prises d’hormones, des chirurgies et parfois également un soutien psychologique. En effet, de nombreuses études montrent que la source principale des souffrances des personnes trans* est issue du jugement des autres, de la stigmatisation de la famille, des amis, des collègues. Et je me permettrais d’ajouter aussi de la violence du corps médical à notre égard quand ce dernier se drape dans ses ignorances et dans sa toute-puissance.

Las, le CHUV et les HUG, sur le point de signer une convention visant à formaliser la prise en charge des personnes trans*, vont nommer un psychiatre à sa tête. Ce dernier, pas connu pour sa formation spécifique ni ses publications sur le thème de la dysphorie, aura la responsabilité, entre autres, de coordonner et de développer les soins aux personnes trans* dans les deux hôpitaux universitaires.

Cette nomination, et les développements qui suivront, va à l’encontre de l’évolution préconisée par la WPATH et l’OMS. Elle s’est faite sans aucune consultation des associations défendant les intérêts des personnes trans*.

Les principales concernées une fois encore ignorées

Une fois encore, au lieu de chercher les compétences pointues qu’exige un tel poste, compétences qui ne peuvent avoir été acquises que dans des pays ayant développé depuis longtemps une médecine universitaire multidisciplinaire autour de la transidentité, les décideurs politiques vont favoriser le médecin local ayant appris sur le tas.

Dans ce cas, comme dans celui de la procédure soi-disant facilitée de changement de genre[5], les besoins réels des personnes concernées ont été ignorés. Elles n’ont pas été consultées, donc pas écoutées et encore moins entendues.

Ces approches clivantes et stigmatisantes ne sont pas dignes d’un pays qui se déclare tolérant et inclusif.

Voir également : https://www.heidi.news/sante/pourquoi-les-personnes-trans-peinent-a-se-faire-soigner-correctement

___________________________________

[1] WPATH : La World Professional Association for Transgender Health, est l’organisation mondiale qui regroupe les professionnels prenant en charge la dysphorie de genre. Elle émet notamment des standards de soins reconnus par les praticien·nes du monde entier. Le professeur Stan Monstrey en a été le président de 2005 à 2007.

[2] L’USZ (hôpital universitaire de Zürich) ne pratique pas la phalloplastie, estimant que les techniques actuelles ne sont pas encore assez bien maîtrisées et débouchent trop souvent sur des problèmes graves.

[3] La dysphorie de genre est le terme médical attribué à la transidentité, soit à l’inadéquation entre le sexe attribué à la naissance et le genre profondément ressenti par la personne concernée.

[4] Le DSM-V est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. C’est la “bible” des psychiatres en Suisse.

[5] Pour plus d’information sur la façon dont les trans* risquent bien de se faire avoir par le parlement, voir l’article paru dans le journal Le Temps du 11 juin 2020 sous le titre « Facilitation du changement de sexe : «Ce projet pourrait vraiment ne pas être une avancée »

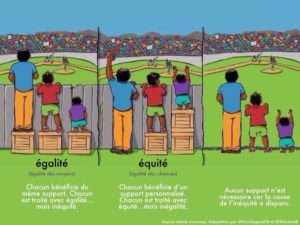

La FINA et les fédérations sportives en général ont trois possibilités.

La FINA et les fédérations sportives en général ont trois possibilités.

Depuis des mois maintenant je n’arrive pas à comprendre les motivations des personnes qui luttent avec une énergie et des moyens considérables contre la communauté trans* et discréditent les associations et les professionnels·les·x qui aident les personnes en questionnement.

Depuis des mois maintenant je n’arrive pas à comprendre les motivations des personnes qui luttent avec une énergie et des moyens considérables contre la communauté trans* et discréditent les associations et les professionnels·les·x qui aident les personnes en questionnement. Les journaux du groupe Tamédia

Les journaux du groupe Tamédia

Deuxièmement, un changement de genre à l’état civil n’implique plus obligatoirement de traitements médicaux lourds et irréversibles de type hormonothérapies et chirurgies de réassignation.

Deuxièmement, un changement de genre à l’état civil n’implique plus obligatoirement de traitements médicaux lourds et irréversibles de type hormonothérapies et chirurgies de réassignation.

Alors que pour opérer une appendicite ou pratiquer une chirurgie de la main, un·e chirurgien·ne doit satisfaire à des exigences spécifiques de la FMH, tant sur les plans théorique que pratique, il n’existe aucune contrainte de formation si la même personne veut pratiquer des vaginoplasties (construction d’un néo-vagin chez une femme trans*) ou des phalloplasties (construction d’un néo-pénis chez un homme trans*).

Alors que pour opérer une appendicite ou pratiquer une chirurgie de la main, un·e chirurgien·ne doit satisfaire à des exigences spécifiques de la FMH, tant sur les plans théorique que pratique, il n’existe aucune contrainte de formation si la même personne veut pratiquer des vaginoplasties (construction d’un néo-vagin chez une femme trans*) ou des phalloplasties (construction d’un néo-pénis chez un homme trans*). demandant le remboursement de sa chirurgie de réassignation réalisée au Preecha Institute de Bangkok. L’argument principal de la requérante se basait sur le fait que les chirurgies faites en Suisse n’offraient pas de garanties suffisantes en matière de résultats et de maîtrise des risques. Ses affirmations étaient soutenues par

demandant le remboursement de sa chirurgie de réassignation réalisée au Preecha Institute de Bangkok. L’argument principal de la requérante se basait sur le fait que les chirurgies faites en Suisse n’offraient pas de garanties suffisantes en matière de résultats et de maîtrise des risques. Ses affirmations étaient soutenues par